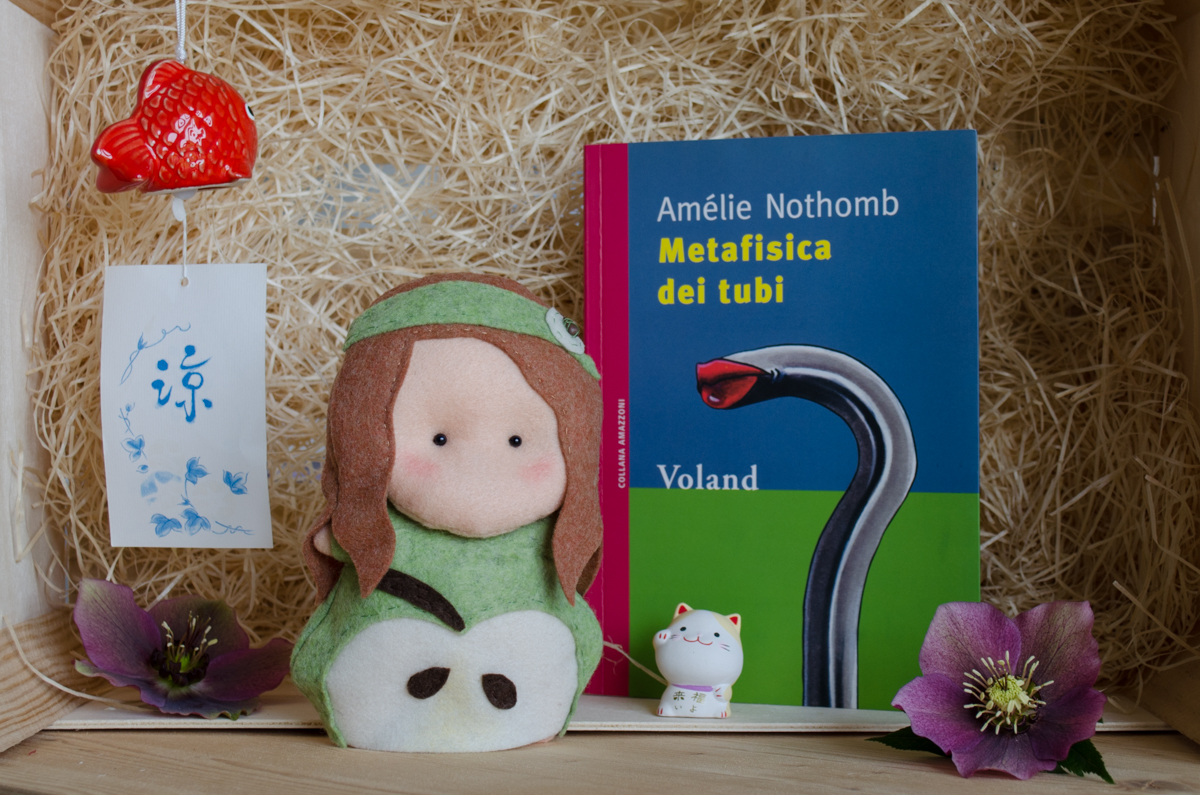

Questo breve, delizioso romanzo narra i primi tre anni di vita dell’autrice nel Giappone periferico della città di Kobe, alla fine degli anni Sessanta. C’è tutta la poesia e la stranezza della realtà nipponica, mediata non tanto dallo sguardo occidentale (nel senso di belga) dell’autrice -che all’epoca era appena una neonata-, quanto piuttosto “occidentale” nella lettura continuamente farcita di rimandi… biblici. Ed ecco perché ho scelto questo titolo per il mese di aprile, nella nostra carrellata di testi che parlano in qualche modo di divino e spiritualità, un libro che inizia con queste parole: “In principio era il nulla. E questo nulla non era né vuoto né vacuo: esso nominava solo se stesso. E Dio vide che questo era un bene. Per niente al mondo avrebbe creato alcunché. Il nulla non solo gli piaceva, ma addirittura lo appagava totalmente.” mi sembrava quanto meno appropriato.

Il tubo del titolo. “Dio aveva sole tre occupazioni: la deglutizione, la digestione e, conseguenza diretta, l’escrezione. […] Ecco perché, a questo stadio della crescita, chiameremo Dio il tubo.”. Nel primo capitolo del libro possiamo leggere questa dichiarazione, mentre già nel secondo -dove Dio verrà soprannominato dai genitori ‘la Pianta’- arriviamo a comprendere che la divinità e l’autrice corrispondo in realtà… alla stessa persona. Nel romanzo Amélie Nothomb afferma di ricordare tutto e, grazie a questa sua dote, ripercorre per noi i suoi primi tre anni, quella parentesi temporale che i giapponesi individuano come una sorta di Età dell’oro, prima di entrare nella società, perdendo l’innocenza e la spensieratezza infantili.

Dopo una prima fase di apatia totale, la piccola Amélie scopre verso i due anni di non poter parlare semplicemente aprendo la bocca, emettendo solo grida di rabbia per quest’ingiustizia. Lunghi mesi di strilla inferocite verranno placate dall’intervento della nonna che introdurrà la piccola al piacere attraverso… una barretta di cioccolato bianco belga.

Diventare acqua. Il piacere sarà il motore delle scoperte e delle conquiste della piccola: parlare e leggere in tenerissima età, il giardino come tempio e la governante giapponese come sua massima sacerdotessa… Ogni fase della sua vita sono lette in chiave divina, convinta -come tutti bambini- di essere il centro di ogni cosa. I riferimenti al Testamento sono continui, divertenti nell’associazione a situazioni infantili (stiamo pur sempre parlando di una bambina di tre anni che si affaccia al mondo come se fosse il Messia!), quanto delicati se accostati alla poesia del contesto nipponico. Nella primavera del racconto grande importanza assume l’acqua, elemento narrativo e trasformativo: ad aprile viene narrata la prima volta al mare, a maggio la scoperta di un laghetto vicino casa dove imparare a nuotare, a luglio l’inizio della stagione delle piogge… Nel descrivere il piacere tutto infantile di stare sotto lo scroscio di un acquazzone estivo e diventare quasi liquida, immaginandosi come personificazione delle forze di acqua e terra che si sfidano e si scontrano (lotta ancestrale praticamente in tutti i culti), si percepisce quasi il sentire giapponese animista (= shintoismo).

Divinità mortale. Le pagine scivolano con la narrazione dell’ultimo anno del magico periodo dell’infanzia: sul fare dei tre anni un evento drammatico porrà in un certo senso fine all’incantesimo della divinità. L’autunno porta già cattive notizie: la piccola Amélie scopre che un giorno dovrà lasciare il Giappone, terra in cui immagina di essere idolo incontrastato, amato e venerato… Il padre della bambina è infatti un diplomatico che, nel giro di qualche anno, verrà spedito in un altro paese per lavorare presso l’ambasciata belga. Per la prima volta, la bambina sperimenta il dolore, la tristezza e l’ingiustizia; ciò che è dato, ti sarà ripreso è il mantra che inizia a insinuarsi nella sua vita e tutto d’ora in avanti sembrerà confermarlo: la natura del giardino che inizia a morire -descritta come la cacciata dal Giardino-, l’arrivo di tre orribili carpe koi nello stagno (di cui la bimba deve occuparsi nonostante la terrorizzino), fino a una caduta in acqua dove rischierà di morire.

Il tema dell’annegamento è presente quasi come l’inizio e la fine di un percorso iniziatico di scoperta di sé: quando conosce il mare Amélie rischia di affogare una prima volta, dovrà chiedere aiuto in francese per attirare i genitori perché l’etica giapponese impone di “non salvare mai la vita a nessuno, perché sarebbe come obbligarlo a una gratitudine troppo grande”. La bambina, perfettamente bilingue, deve in certo senso tradire la cultura giapponese per avere salva la vita… una scelta che rinnega alla fine del libro quando scivola nel laghetto delle carpe e, sul fondo dello stagno, decide di non chiedere aiuto e lasciarsi morire. In questo modo non dovrà abbandonare il Giappone, tornerà ad essere semplice acqua, anzi… tornerà ad essere tubo. L’ennesima similitudine divina avviene grazia all’altra governante di casa che, disprezzando la famiglia europea, osserva la bambina in acqua senza intervenire: “Anch’io mi ero trovata in quella situazione: essere lì, a crepare, mentre guardo la gente che mi sta a guardare. Sarebbe bastato che qualcuno avesse tolto i chiodi del crocifisso per salvarlo: sarebbe bastato che qualcuno mi avesse tirato fuori dall’acqua o, semplicemente, che qualcuno avesse avvisato i miei genitori. Nel mio caso, come in quello di Gesù, gli spettatori avevano preferito non intervenire”.

“Perché gli dei dovrebbero essere immortali? In che modo l’immortalità renderebbe divini? La peonia è forse meno sublime perché appassirà?”